钟南山一直呼吁早发现早隔离。湖北已部署对所有疑似患者集中隔离。人类战胜传染病不是治好所有病人,而是让病魔不再继续传播。

撰文/张田勘(专栏作者)

编辑/吉菁菁

针对极为严峻的疫情防控形势,湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部2月2日作出部署,对所有疑似患者集中隔离。具体举措包括,对所有疑似病例,先隔离再检测、再诊疗,严防交叉感染。各地都要加快设置定点医院,建立隔离病区、隔离病房。征用酒店、招待所、闲置厂房等,抓紧建立备用隔离场所,并配备必要的生活、消毒、医疗设施。

▲2月3日,位于武汉国际会展中心的"方舱医院"已基本就绪,专门收治轻症患者。(来源:楚天都市报)

自从疫情爆发以来,钟南山院士一直强调,目前最有效的防控手段就是早发现早隔离。在传染病防控的历史上,隔离到底起到过什么样的作用?

隔离是最容易实施的措施

控制传染病流行的最便捷、最有效的方法就是停止人员流动,阻断传播途径。从这个意义上来看,隔离是人类千百年来对付重大传染病的最为有效,也是最容易实施的措施。无论在疫情发生时,有无特效和针对性的药物与治疗技术,尤其是在缺少针对性药物、疫苗时,更需要隔离,如今天的2019-nCoV急性呼吸疾病(世界卫生组织已建议,把原先的"新型冠状病毒感染肺炎"改为此新名)。

应对传染病的流行病学和公共卫生理论提出了三个基本原则,一是控制传染源,二是切断传播途径,三是保护易感人群。要落实这三项原则,只要进行隔离就可以办到。把病人和疑似病人与健康人隔离开来,是既控制了传染源(病人和疑似病人),也切断了传播途径(隔断病人和疑似病人与健康人群的接触),同时由于做到前两项,也就能广泛地保护易感者,尤其是儿童、孕产妇、老人。

隔离起源于第二次鼠疫

隔离在世界上起源于全球三次鼠疫中的第二次,即黑死病(鼠疫)流行高峰期的1347年到1351年,但是,这一疫情延续到17世纪才消弭。在黑死病的高峰期,由于没有有效药物,并且对症和支持治疗的医疗技术也较低,当时欧洲一些国家的患者3-5天内即死亡,3年内丧生人数达6200万(一说是3000万),欧洲人口减少近1/4,其中威尼斯人口减少70%,英国减少58%,法国减少3/4。1348年疫情高峰时,佛罗伦萨、威尼斯、伦敦等城市的死亡人数均在10万以上。

▲黑死病期间医生佩戴的鸟嘴面具,中空部位塞入药草用以过滤空气,但这样的防护没有起到太大的意义。(图片来源:视觉中国)

1347年到1351年,意大利的威尼斯是鼠疫致人死亡最多的欧洲城市,为了避免鼠疫感染更多的人和造成死亡,当有来自黑死病疫区的商船到达繁华的威尼斯港口时,当局命令船只不准靠岸,更不许一人上岸,船只需要到一个孤地抛锚隔离(Quarantine)40天,船上的很多人,甚至整船的人只有饿死、渴死。

此后的1374年,威尼斯首先颁布法规,要求所有进出威尼斯的客商只要有人疑似感染黑死病,一律不许进城,要在海上或隔绝的岛屿上隔离40天。Quarantine即成为"隔离""检疫"的词源学的最早意义,并延续到今天。此后,1383年,法国马赛正式建立海港检疫站,在欧洲实行最严厉的隔离制度,患者隔离、村庄隔离、外来人员隔离、往来货物隔离。

隔离助扑灭东北大鼠疫

现代医务工作者唯一观察到的鼠疫暴发是在1911年的中国东北,这一次人们发现了一个更加残酷的事实,这场鼠疫不仅通过跳蚤叮咬来传播,而且还通过人和人传播,即感染者由咳嗽或打喷嚏将携带病菌的飞沫散播到空中再被别人吸入的方式传播。这无疑增加了防疫工作的难度。

在当时,一位叫伍连德的医生临危受命,领导了一场由中国人主导的国际防疫行动,成功地扑灭了数百年不遇的大瘟疫。

▲伍连德(1879年3月10日-1960年1月21日),公共卫生学家,医学博士,中国现代医学先驱、中国检疫、防疫事业的创始人,中华医学会首任会长,北京协和医学院及北京协和医院的主要筹办者,1935年诺贝尔生理学或医学奖候选人,华人世界的第一个诺贝尔奖候选人。(图片来自网络)

他提出了三个原则来控制鼠疫。除了管理传染源,处理尸体,将病人送进医院,给房屋消毒;保护易感人群,人人戴口罩;更重要的一个原则就是切断传播途径,减少人员流动,对疫区流动人员进行隔离观察。

中国古代已有隔离雏形

在古代中国,人们应对严重疫病时,很早就知道和实践了隔离这种最古老和最有效的方式。记载公元前4世纪孔子言论的《论语》中称,伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:"亡之,命矣夫!斯人也而有斯疾也!斯人也而有斯疾也!"

意思是,伯牛染恶疾,孔子去探视,顾虑到疾病有传染性,伯牛的家人不愿意让孔子进病人的屋里去看望病人,孔子不得不隔着墙壁,从窗口去相见,并从窗户里握着伯牛的手说道:"没有办法,真是命呀!这样的人竟得这样的病呀!这样的人竟得这样的病呀!"

这已经是隔离的雏形,但还可以与重病者握手。到秦代(公元前3世纪),麻风病流行,当局制定了一些法律,包括指定专门医生检查麻风病人,以及如果发现了麻风病人,就将病人送到疠所或疠迁所隔离治疗。疠所是目前已知我国最早的传染病隔离场所。这种传染病隔离场所,从秦代开始,以后历代都有所改进和发展。汉代元始二年(公元2年),对得了传染病的民众,送到专门收容的类似传染病医院的机构中进行隔离与治疗。

到了西晋(约公元3世纪)宫廷里已明文规定,如果朝廷官员家中有三人同样染上疫病,虽然表面上看起来这个官员无病,但100天内不准入宫,这也是有时间规定的隔离。清朝设立了"查痘章京"官职,官员的职责是到各地去检查有否天花病人,一经发现,即强行将病人迁往很远的地方居住,即隔离治疗。

▲在《红楼梦》一书中,贾家的巧姐儿因小儿天花也被隔离过。她患病期间荣国府上下都很注意打扫卫生,供奉痘神娘娘,好在终究无碍。(图片来自网络)

现代隔离要讲究人道

无论是今天还是过去,以及将来,即便有了更有效的医疗手段,也必须要依赖隔离手段才能战胜重大疫病。隔离是早期预防手段,是为了防止更多的人患病,而治疗是后期的手段,是对已患病的人治疗,即便对一种传染病可以采用有效的药物,但是,如果不防止新的患者出现,治疗永远无法应对大量的患病者,而预防将会几百倍和上千倍地挽救更多的人。而且,在缺少对症药物和疫苗时,隔离抗疫就更为重要。

至于隔离的情义和伦理,现代的隔离并不会像中世纪或古代的隔离那样非人道,不给被隔离者饭吃,任其自生自灭,而是要照到被隔离者的所有生活需求,除了一日三餐,还有必要的生活品。

《中华人民共和国传染病防治法》也规定,在隔离期间,实施隔离措施的人民政府应当对被隔离人员提供生活保障;被隔离人员有工作单位的,所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。这种规定显然是认同和照顾被隔离者的起码的生存需求,也理应获得被隔离者的支持,并产生共赢的效果。

隔离是为了减少新患者的产生

当然,还有一个能让各方都认同的隔离自己也隔离他人,或相互隔离的理由是下面这个对2019-nCoV急性呼吸疾病的推理。

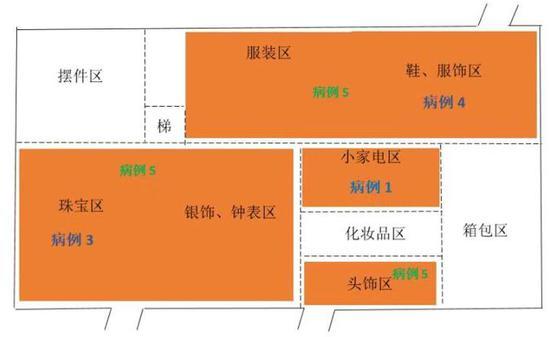

▲近期,天津宝坻区某百货大楼内部相继出现了5例新型冠状病毒感染的肺炎病例,其中5号病例被4号传染后,成为传染源,在购物过程的接触中,迅速传染了1号和3号。(图片来自网络)

假设有三种人A、B、C。A是有湖北接触史的,目前500万人,分散在全国各地,容易找出来,现在已经找出来很多了。A在旅途中遇到过从未平生绝不认识的B,A不知道B的存在,B也不知道A的存在。A到达目的地后接触了C,无论接触了多少个C,这些C都能够找到,已经隔离了。现在最大的隐患是B,根本找不到,没有人知道谁是B,自己根本不知道自己是B。因此现在每个人相互隔离的目的就是用时间来筛出B,潜伏期两周,两周之内,B纷纷发病,水落石出。直到所有的B都发完病,疫情才能结束。

因此隔离,无论是自我隔离还是因为出现症状,如发热而被强制隔离,都是减少新B的产生。人类历史上战胜所有传染病的最有效的做法不是医疗治好了所有病人,而是隔离让病魔不能再传播新的人,这是成本最低的控制和战胜传染病的方式。

参考文献:

邢台首例!不配合隔离,拘留十日!2020-02-02,燕赵晚报

https://new.qq.com/omn/TWF20191/20200202A0IS5B00

2.徐海燕,对传染病防治中强制隔离制度的探讨,科学中国人(J)2017年06期

出品:科普中央厨房

监制:北京科技报 | 科学加客户端

未经授权谢绝转载

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国